母女匠心织暖 手工蚕丝被里的传承与新生

一床手工蚕丝被,凝聚36年蚕桑情怀;两代人接力坚守,让老手艺焕发青春活力。从县茧丝绸公司技术员到笑笑蚕坊创始人,刘四妹带着对蚕丝的满腔热爱,与大学毕业归乡的女儿曾维清携手,以匠心为针、创新为线,在雪白蚕丝间编织着温暖与传承的故事。

走进笑笑蚕坊,阳光与蚕丝的柔光交织成一片暖意。刘四妹正和女儿、工友们围在木架旁,指尖轻挑蚕丝——蓬松的丝絮如流云般舒展,四人默契地分站在木架的四个角,将蚕丝横铺一层、竖叠一层,动作轻缓却透着力道。沙沙声里,被芯渐渐充盈,最后用细棉线轻轻定位,防止丝絮移位。

趁着手中铺叠蚕丝的间隙,刘四妹聊起了手工制被的讲究:“我们的蚕丝被是纯手工制作的。首先要把蚕丝疏松,接着一层横、一层竖交叉着铺,铺好后把周边的边定好位,中间辅助式的定下位,这张被子基本上就完成了。像这种8斤以上的被子,我们四个人要一个多小时才能做完。”

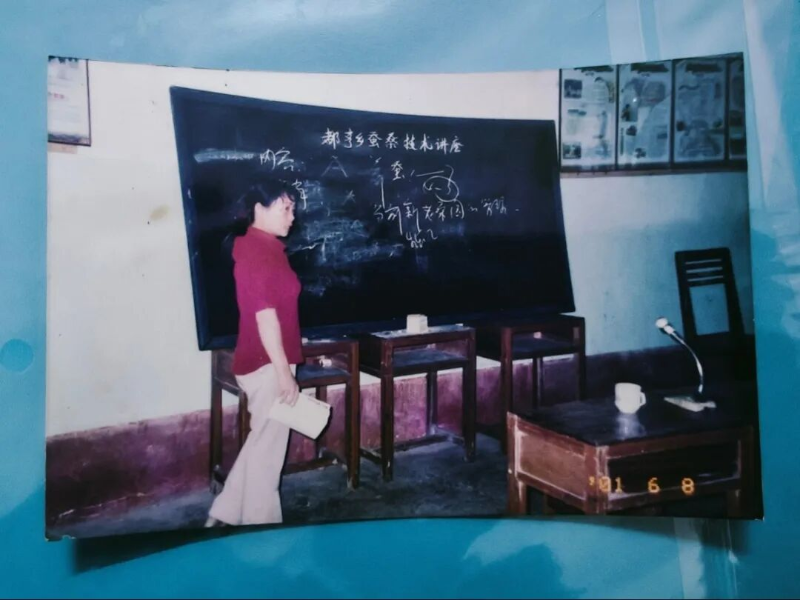

刘四妹的指尖,仿佛天生带着与蚕丝对话的能力,这份缘分始于童年,她说:“我从小就跟着家里养蚕,养蚕是刻在我骨子里的记忆。” 这份对蚕丝的熟稔,早在童年时便扎了根。参加工作后,她成了县茧丝绸公司的蚕桑技术指导员,“那时候背着工具包,全县各个乡镇都留下过我的脚印”,她笑着说,当时满心都是把养蚕技术手把手教给乡亲,直到公司拓展蚕丝被业务,她又跟着老师傅学手艺,“一晃和蚕桑都打了36年交道,我是真割舍不下对蚕丝的热爱。”

“以前送技术,现在送温暖,这辈子都没离开过蚕丝。以前我是把技术送到千家万户,如今我要把一床床带着心意的温暖蚕丝被送到大家手上。” 刘四妹笑着说,“我就想一直做下去,现在选的都是江浙优质蚕丝,守着纯手工的老法子,想把蚕丝的好,把这份温暖,继续传下去,让大家都能用到真正舒服、放心的好被子。”

这份踏实,在女儿曾维清的归来后有了新的模样。大学设计专业毕业的她,放弃城市工作回到蚕坊,要给老手艺添点“青春气”。她蹲在工作台前,手里转着一把刚做好的丝绸扇——单是煮丝、抽丝就耗了八九个小时,她却乐在其中。“妈妈守好‘里子’,保证蚕丝被的温暖质感;我来扮靓‘面子’,让它更合年轻人的眼缘。”她正尝试在被面加绣简约花纹,把蚕丝被从“实用品”变成“可收藏的家居艺术品”。

谈及蚕丝被手艺传承,曾维清有着清晰规划,通过 “走进来” 与 “走出去” 让老手艺焕新。“‘走进来’是开体验工坊,邀请大家亲手尝试抽丝、学铺丝,完整感受蚕丝被从原料到成品的诞生,触摸手工匠心。‘走出去’则是拍趣味短视频,记录从蚕丝到蚕丝被的全流程,用年轻人喜欢的方式讲手艺故事。” 此外,她将大学所学的设计专业优势用在蚕丝被设计上,让样式更时尚、贴合当下审美,吸引更多年轻人。

在笑笑蚕坊,新旧的碰撞温柔而有力量,刘四妹的手法带着岁月沉淀的精准,曾维清的创意透着青春的灵动。一床床蚕丝被,既有“冬暖夏凉、贴身柔软”的古法精髓,也有“可体验、能分享”的现代气息。

谈及老手艺的价值与传承,曾维清有着深刻的见解:“老手艺不是过时的东西,它其实是祖先留给我们的宝贝,值得我们好好珍惜。说起传承手艺,并非一定要回归乡村,重要的是内心对这份手艺真正的热爱,并且愿意坚持下去。一开始可能会有点难,但当我们亲手做的东西被大家真心喜欢,当看到老手艺重新焕发生机,那种成就感,真的无可比拟。”

从走村串户的技术员到守着蚕坊的手艺人,从母亲的坚守到女儿的创新,变的是时代给予的新机会,不变的是对蚕丝的执念。在笑笑蚕坊,温暖在蚕丝里流转,传承在时光里生长——这或许就是传统技艺最美的样子:既有岁月浸润的温润,也有新生注入的鲜活。

粤公网安备 44022202000106号

粤公网安备 44022202000106号