【“百千万工程”一把手访谈】澄江镇党委书记陈智炎:凝心聚力全面推动粤赣省际廊道高品质建设

秋风渐起,丰收的喜悦开始在澄江弥漫。善亨村的千亩再生稻在风中漾起碧浪,饱满的稻穗已悄然灌浆,透着沉甸甸的生机;暖田村的果园里,村民们正在分拣刚从枝头摘下的高山猕猴桃,沾着晨露的果子被发往全国各地;铁寨村的田埂上,新一批玉米苗刚栽进沃土,村民们一边忙着田间管护,一边盘算着土地租金和务工的增收,眼角眉梢满是期待。

产业兴旺、乡村秀美、农民增收的鲜活场景,正在澄江镇生动铺展。自“百千万工程”实施以来,该镇锚定“三年初见成效”目标,以绿色低碳为发展底色,扎实做好产业提质、基建升级、民生保障三篇文章,让镇域面貌日新月异,也让越来越多村民的获得感、幸福感在田野间落地生根,全面推动粤赣省际廊道高品质建设。

走进澄江镇城澄江村的共富车间,流水线运转的嗡鸣声里,一块块手机配件、一只只成型风筒接连下线。村民李阿姨利落地整理刚从生产完毕的配件模块,眼角笑意藏不住:“以前守着家里几亩薄田,收入低。现在到车间上班,每月稳拿3000多块工资,还能照顾老小。”车间负责人也介绍说:“我们车间产量稳定、订单也持续增加,产品直供珠三角电子市场,吸纳了周边3个村20多名村民就业。”

作为山区乡镇,澄江镇的产业基础薄弱,如何以产业兴旺带动村民增收致富,成为破局发展难题。而该镇立足粤赣省际廊道定位,在东莞市驻澄江镇乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队的协助下,陆续打造了9个共富车间,充分盘活闲置资产共富车间,打造的“家门口就业”新模式,不仅带动村民增收,更成为乡村振兴的强引擎。

澄江镇党委书记陈智炎说:“我们立足生态禀赋,以省际廊道发展为机遇,着力推动一二三产提质增效。在竹产业发展方面,立足4万亩竹林资源,推动‘竹+’融合发展,形成众旺等4家竹制品加工企业,还培育了‘竹+高山茶’‘竹+黄酒’企业各1家,让绿水青山变成金山银山。”

如今的澄江镇,4个1000亩特色种植基地连片铺开——有机蔬菜、高山猕猴桃、玉米、再生稻长势喜人;小家电组装、黄酒酿造等项目让近200名村民实现“家门口就业”,每年带动村集体和农户增收超400万元。2025年引进的6个项目更是“加速跑”,2个已入库纳统,鳗鱼养殖有望10月投产,4个实现“当年签约、当年动工、当年投产”,为镇域经济注入新动能。

沿着国道G535澄江段继续前行,更让人眼前一亮:白墙黛瓦的农房错落排布,墙面上写着整齐有序的村民民约,仿佛展开一幅田园画卷;路旁的“四小园”里,三角梅、太阳花顺着竹篱笆攀爬;善亨村黄屋祠堂的进士牌匾下,小孩子沿着池塘玩耍嬉戏,欢声笑语洒满庭院。

陈智炎表示,澄江镇紧抓典型镇村建设契机,持续完善基础设施:3个新时代文明实践示范站、6个村卫生站、11个村停车场全新升级;澄江卫生院添了除颤仪等急救设备,村民看病更安心;2357亩高标准农田让种粮更高效,9.3公里农村道路“单改双”、5公里“白改黑”,解决了“出行难”。“接下来我们还计划打造绿美生态小公园和美丽河道,让农业农村生产生活条件再上一个台阶。”他补充道。

惠民之举不仅于此。基础设施的“焕新”已悄悄改变着澄江镇的发展节奏:高标准农田让特色农业更具规模,有机蔬菜、再生稻的产量和品质双提升;升级的道路让农产品运输更高效,从田间到市场的时间缩短了近半小时,减少了损耗;漂亮的村容村貌还吸引了粤赣过往的乘客,偶尔停下来拍照、购买特产,为乡村旅游埋下了“种子”。

如今走进澄江,11个村的停车场已全部投入使用,划着清晰的停车线,再也不见往日车辆乱停乱放的景象;改造后的新时代文明实践广场上,健身器材、休闲长椅一应俱全,每天清晨和傍晚,都有村民来跳广场舞、散步,热闹非凡,基础设施不仅有“面子”,更有“里子”。

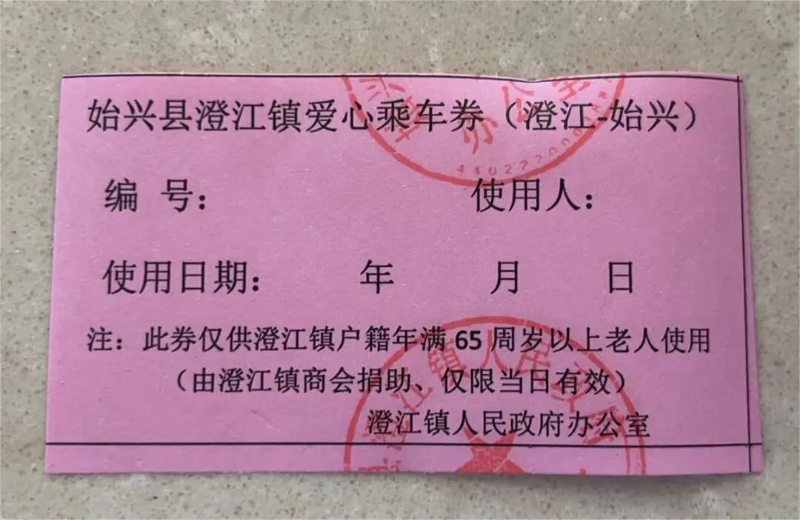

“拿着这张爱心乘车券,从县城回澄江不用花钱,政府想得太周到了!”68岁的村民刘大爷拿着免费乘车券,登上了县城至澄江的“爱心班车”。这趟由澄江商会和乡贤捐款开通的班车,已为65岁以上老人发放5438张免费券,成了“暖心便民车”。

在民生保障上,澄江镇创新不断:全县唯一的乡镇驻县城人大代表联络点,累计接待群众2600余人次,解决急难愁盼问题312个;“睦邻制”让邻长化身“服务员”,年内开展政策宣传92次、提供“微服务”75次;“民情夜访”“敲门行动”走遍千家万户,为1600余人次群众解疑释惑。此外,287万元消费帮扶、322.11万元捐资捐物,以及新建的社区康园中心、社会工作服务站,让特殊群体也能感受到温暖。

民生服务的“暖流”正滋润着每一位村民:外出务工者不用再为办事奔波,老人有特色照顾,残疾人能去康园中心学习受益,农户的农产品品牌也越来越响亮——越来越多的村民脸上露出了笑容,幸福指数也像初秋的稻穗一样,节节往上升。

谈及下一步工作目标,陈智炎表示,会继续以典型镇村建设为抓手,在产业上持续发力、基建上重点突破、民生上不断优化,推动“百千万工程”走深走实,让澄江镇的绿色发展之路越走越宽。

粤公网安备 44022202000106号

粤公网安备 44022202000106号